儿童支原体肺炎作为一种常见的儿童呼吸道感染性疾病,近年来呈现出较高的发病率,对儿童健康造成了显著影响。国家疾控局发布的儿童支原体肺炎防治新策略,旨在通过强化早期诊断和精准治疗措施,改善儿童支原体肺炎的防控效果,降低疾病的严重性,保障儿童的身体健康。本文将从四个方面详细阐述这一新策略的具体内容,分析其对儿童支原体肺炎防治的积极作用。这四个方面分别为:强化早期诊断、提升精准治疗、加强疾病预防以及加强科研支持。通过深入探讨这些策略,可以帮助医务人员和家长更好地理解并应用这些措施,推动儿童支原体肺炎防治工作的深入开展。

儿童支原体肺炎的早期诊断是确保治疗效果的关键。由于支原体肺炎的临床表现与其他类型的肺炎有诸多相似之处,传统的诊断方法往往难以在早期准确区分。国家疾控局新发布的防治策略中,强调了早期诊断在疾病防治中的重要性,提出了多种新的检测方法,以提高诊断的准确性。

首先,强化临床症状的观察非常重要。支原体肺炎在早期表现为发热、咳嗽、乏力等症状,但这些症状与其他上呼吸道感染相似,因此,医生需结合患者的年龄、发病时间、病史等信息,进行全面评估。此外,更新的诊断标准将为医生提供更加精准的指导,帮助其在初期就做出正确判断。

其次,国家疾控局推荐使用先进的分子生物学检测技术,如实时荧光PCR等快速检测方法,以在较短时间内确认支原体感染。通过血清学检测和病原学检查的结合,可以有效提高早期诊断的准确性,避免误诊和漏诊的情况发生。

精准治疗是支原体肺炎防治的另一重要环节。随着支原体耐药性问题的日益严重,传统的抗生素治疗方法往往效果有限,甚至可能加重病情。因此,国家疾控局在新策略中强调了根据患者的具体情况进行个性化治疗的重要性。

精准治疗的核心在于病原学分析。通过明确诊断支原体肺炎后,医生应根据患者的年龄、病情严重程度及药物敏感性等因素,选择合适的抗生素。新策略中提出,使用针对性较强的药物,如大环内酯类药物等,能够更好地控制感染,同时减少不必要的抗生素使用,从而有效应对耐药性问题。

此外,新策略还提出加强对并发症的监测与处理。支原体肺炎常伴随有支气管炎、肺部积液等并发症,因此,在治疗过程中,医生需要及时评估患者的病情变化,适时调整治疗方案。通过多学科协作,可以在治疗过程中为儿童提供更全面、更个性化的医疗服务。

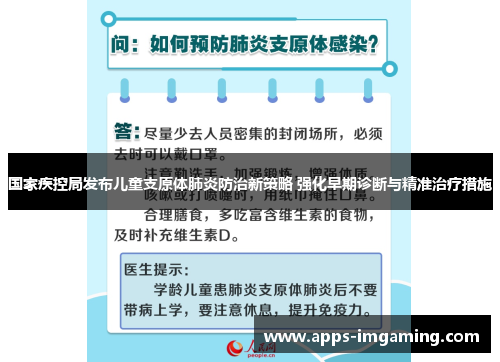

im电竞官网支原体肺炎的预防措施是防控策略的重要组成部分。国家疾控局指出,除了积极的治疗措施外,做好疾病的预防工作同样关键。通过提高公众的健康意识,增强儿童及其家庭对支原体肺炎的预防知识,可以有效减少疾病的发生率。

首先,预防工作从提高个人卫生做起。家长应引导孩子养成良好的生活习惯,例如勤洗手、保持室内空气流通等,这些措施能够有效减少支原体等病原的传播。特别是在季节交替时,学校和托幼机构应加强对儿童的健康教育,提醒他们注意防寒保暖。

其次,疫苗接种在预防支原体肺炎中的作用不可忽视。虽然目前尚无针对支原体的特效疫苗,但国家疾控局正在加大相关科研投入,推动针对支原体肺炎的疫苗研发。与此同时,接种其他疫苗(如流感疫苗)可以减少儿童感染其他病原,间接降低支原体肺炎的发生率。

除了临床和预防措施外,加强科研支持是制定有效防治策略的基础。国家疾控局的防治新策略中,特别强调了对支原体肺炎相关科研的支持,推动新型诊断技术和治疗方案的研发,以应对支原体感染的新挑战。

科研投入的增加将为支原体肺炎的防治提供更多的技术支持。例如,国家疾控局鼓励各大医学科研机构开发新的诊断工具和治疗药物,尤其是在提高药物疗效和降低副作用方面,期望通过科研创新实现精准治疗的目标。同时,加大对支原体肺炎致病机制的研究,有助于深入理解病原的传播途径和感染特点,从而为防控提供科学依据。

此外,国家疾控局还提到,科研工作者应加强国际合作,借鉴国外在支原体肺炎防治中的成功经验,并结合国内实际情况加以改进。这种跨国合作不仅能提升我国在相关领域的科研水平,还能促进全球范围内支原体肺炎防治策略的优化。

总结:

通过国家疾控局发布的儿童支原体肺炎防治新策略,我们可以看出,早期诊断和精准治疗是应对这一疾病的关键。通过强化早期诊断、提升精准治疗、加强疾病预防以及加强科研支持,新的防治策略为儿童支原体肺炎的防控提供了更加完善的框架。这些措施不仅能有效控制疾病的传播,还能提高儿童的整体健康水平。

在未来的防控工作中,国家疾控局的新策略将会成为医务人员和公共卫生工作者的重要指南。通过全社会的共同努力,我们有理由相信,支原体肺炎的防治工作将得到有效改善,儿童的健康水平也将进一步提高。